Aire neurologie

Mieux comprendre et soigner les maladies neurologiques avec MEDITWIN.

Contextualiser la maladie

Les maladies neurologiques sont liées à des dysfonctionnements complexes du système nerveux pouvant être d’origine génétique, développemental, traumatique, mais également liée au vieillissement qui est responsable de l'augmentation croissante des maladies neurologiques dans de nombreux pays.

En 2021, ces maladies touchaient plus de 3 milliards d'individus dans le monde et étaient la principale cause de mauvaise santé et d'invalidité dans le monde. Le nombre total de handicaps, de maladies et de décès prématurés causés par les maladies neurologiques a augmenté de 18 % depuis 1990 [1].

Une meilleure compréhension des maladies du système nerveux est nécessaire à la mise en œuvre de mesures de prévention et de prise en charge thérapeutique plus ciblée.

Le projet MEDITWIN cherchera à :

Comprendre le développement de la maladie d'Alzheimer et les démences vasculaires pour une prise en charge précoce

Contexte de la pathologie

La maladie d'Alzheimer et les démences vasculaires sont caractérisées par des troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples de la vie courante, de l'expression orale ou écrite, de l'orientation dans le temps et l'espace. La maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente à travers le monde touchant près de 50 millions de personnes. Dans les prochaines années ce nombre devrait doubler voire tripler.

La maladie d'Alzheimer et les démences vasculaires n'ont pas les mêmes causes ni les mêmes traitements, il est donc crucial de savoir les identifier. Dans les deux cas, plus tôt est le diagnostic, plus tôt une stratégie de soins multidisciplinaires est mise en place, et meilleures sont les chances de retarder l'apparition des symptômes et de prévenir la détérioration de l'état de santé du patient grâce à des mécanismes de compensation et de plasticité cérébrale.

Des médicaments visant à ralentir, voire "réverser" la maladie d'Alzheimer sont progressivement mis à disposition. Ils ont pour objectif de "nettoyer" les lésions dans le cerveau. Jusqu’à 80% des lésions du cerveau peuvent disparaitre grâce à ces traitements, mais ils ne sont efficaces que s'ils sont prescrits au stade précoce de la maladie.

Il devient plus que jamais nécessaire de diagnostiquer précocement la maladie d'Alzheimer, ce qui reste un défi pour la communauté médicale. L’intelligence artificielle et les jumeaux virtuels pourront contribuer à créer des tests simples, fiables et non invasifs. Une des approches possibles est de prédire le résultat de tests invasifs avec des méthodes d'intelligence artificielle.

Quels sont les défis pour la prise en charges des individus vivant avec la maladie d'Alzheimer ?

On distingue actuellement deux types de diagnostics : le diagnostic précoce et le diagnostic de certitude.

- Le diagnostic précoce s'effectue au niveau de la région hippocampe situé dans le cerveau. C'est ici que les lésions de la maladie commencent à apparaitre.

- Le diagnostic de certitude permet de confirmer la maladie en mettant en avant les lésions de la maladie grâce au TEP-scan et à la ponction lombaire. Le TEP-scan est un examen d’imagerie médicale avancé qui permet de visualiser certaines lésions cérébrales caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, comme les dépôts de protéines tau, une des protéines neurotoxiques responsables de cette maladie. C’est aujourd’hui un outil essentiel pour confirmer un diagnostic. Mais ces examens restent lourds, coûteux et peu disponibles.

Qu’apporte le projet MEDITWIN pour diagnostiquer précocement la maladie d’Alzheimer ?

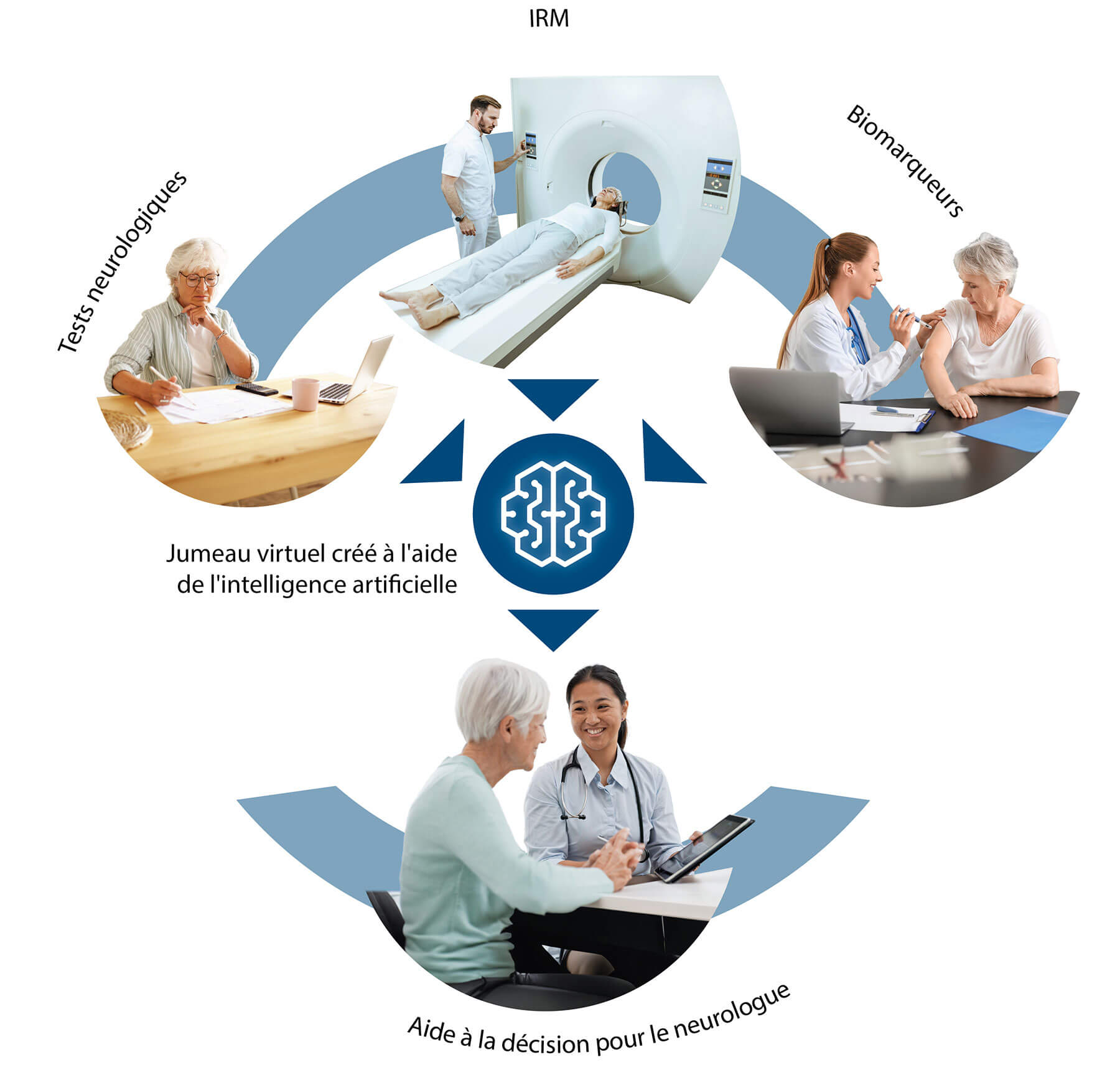

Avec les jumeaux virtuels, de nouveaux tests diagnostiques seront développés et évalués pour prédire l’apparition et l'évolution de la maladie d'Alzheimer à partir de marqueurs rétiniens, de biomarqueurs EEG et des images de TEP-scan.

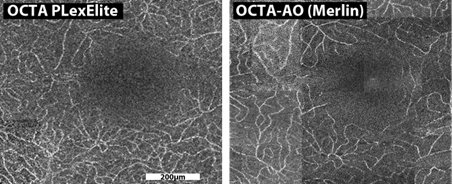

- Les marqueurs rétiniens

La rétine, située au fond de l'œil, est issue de la même structure embryonnaire que celle du cerveau. Cela explique pourquoi ils partagent tous deux un réseau vasculaire similaire. Cette connexion étroite fait de la rétine une fenêtre d'observation non invasive sur le cerveau. L'étude de ses vaisseaux sanguins et de ses cellules peut révéler des signes précoces de maladies neurodégénératives et aider à identifier la maladie d'Alzheimer et les démences d'origine vasculaire.

Ce diagnostic est rendu possible grâce à l'optique adaptative, une technologie d'imagerie unique qui corrige les distorsions des structures oculaires pour atteindre une résolution à l'échelle cellulaire. Développée pour l'astronomie et appliquée pour la première fois à la recherche sur la vision en Europe par l'Institut de la Vision et l'Hôpital National 15-20 en 2005, l'optique adaptative permet de visualiser les photorécepteurs, les cellules ganglionnaires et les structures microvasculaires. L'identification de biomarqueurs rétiniens à cette échelle ouvre la voie à la détection automatisée, au suivi précis des maladies et à l'évaluation en temps réel des traitements.

- Les biomarqueurs EEG

L’électroencéphalogramme (EEG) est une méthode non invasive qui enregistre l’activité électrique du cerveau à travers le cuir chevelu, en temps réel. Il permet de mesurer les oscillations neuronales, leur synchronisation et leurs réponses à des stimuli sensoriels ou cognitifs. Dans le contexte de la maladie d’Alzheimer, l’EEG peut révéler des altérations précoces du fonctionnement cérébral, parfois avant l’apparition des symptômes cliniques. Ces signatures électriques peuvent ainsi devenir des biomarqueurs dynamiques du vieillissement cérébral, potentiellement utiles pour le dépistage et le suivi personnalisé.

Pour valider ces biomarqueurs, il sera donc indispensable de standardiser les enregistrements EEG en vie réelle et de démontrer leur capacité à prédire l’évolution cognitive sur le long terme.

- L'utilisation des images TEP

Le TEP-scan permet de détecter des lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, mais il reste difficile d’accès pour un grand nombre de patients. Pour pallier cette limite, le projet MEDITWIN développe un algorithme d’intelligence artificielle capable d’estimer la probabilité d’un résultat positif au TEP-scan en s’appuyant sur des données plus simples à recueillir, comme des tests de mémoire ou des examens d’imagerie cérébrale.

Associé à d’autres tests neurologiques, cet outil sera directement intégré à l’environnement de travail du neurologue hospitalier. Il pourra ainsi l’aider à détecter plus précocement et de manière plus systématique les signes d’apparition de la maladie d’Alzheimer, et à mieux orienter le suivi du patient.

Un test positif associés à des lésions précoces ne signifie pas nécessairement qu’un individu développera la maladie d’Alzheimer. En effet, le cerveau dispose de mécanismes de compensation qui peuvent maintenir les fonctions cognitives malgré les premières atteintes. La mise en place d'une cohorte de suivi de patients à risque de développer la maladie d'Alzheimer permettra d'évaluer la pertinence clinique de ces biomarqueurs en population. Il en résultera le développement d'un jumeau virtuel qui, à partir des données d'un patient, prédira l’évolution des biomarqueurs pertinents de la maladie d'Alzheimer, grâce à des algorithmes d’apprentissage entrainés pour identifier les patients à risques forts de développement de la maladie.

Apprendre de l’expérience de chaque patient pour améliorer la prise en charge des maladies rares : application aux épilepsies chez l'enfant et l'adulte

Contexte de la pathologie

Les épilepsies sont des maladies chroniques caractérisées par la survenue de crises se manifestant par un dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau. Elles apparaissent sans cause identifiée, ou parfois en lien avec une autre affection. La prévalence mondiale des épilepsies est de 1% de la population.

Il existe une grande diversité d’expériences vécues par les personnes :

- Certaines sont rapidement contrôlées par des médicaments,

- Certaines dites "pharmaco-résistantes", ne sont pas contrôlées par les médicaments et peuvent nécessiter d'autres prises en charge comme une neurochirurgie ou une neuro-stimulation.

- Il existe des formes rares d’épilepsie, dont le syndrome de Dravet, qui est souvent d’origine génétique, qui débute au cours de la première année de vie et s’accompagne d’une évolution sévère.

Quels sont les défis liés au dépistage de ces maladies rares ?

Les épilepsies regroupent des maladies rares et très différentes sur le plan clinique et biologique. Face à la diversité des formes d’épilepsie, chaque patient doit bénéficier d’un diagnostic et d’une prise en charge personnalisée. Comment apprendre à personnaliser les soins à partir d’un petit nombre d’observation pour chaque épilepsie rare ?

De plus, chaque observation est complexe. Le diagnostic et la prise en charge des épilepsies rares reposent sur de multiples examens médicaux. Les données sont nombreuses, hétérogènes et doivent être analysées collectivement par des équipes pluridisciplinaires. L'organisation et l’efficacité de ces échanges d'information sont un premier challenge pour diffuser les compétences dans les territoires de soins et améliorer la pratique médicale au plus près des patients.

En quoi le projet MEDITWIN permet-il d’identifier et préciser chaque forme rare d’épilepsie ?

Le projet MEDITWIN repose sur le développement de jumeaux virtuels construits à partir du profil clinique et biologique de chaque patient. Ils serviront aux médecins pour diagnostiquer les patients atteints d’épilepsies rares en comparant les patients entre eux. Ces jumeaux virtuels permettront d'accélérer le diagnostic, de personnaliser le suivi des patients et de fluidifier le parcours de soins, en particulier pour les formes rares d'épilepsies comme le syndrome de Dravet.

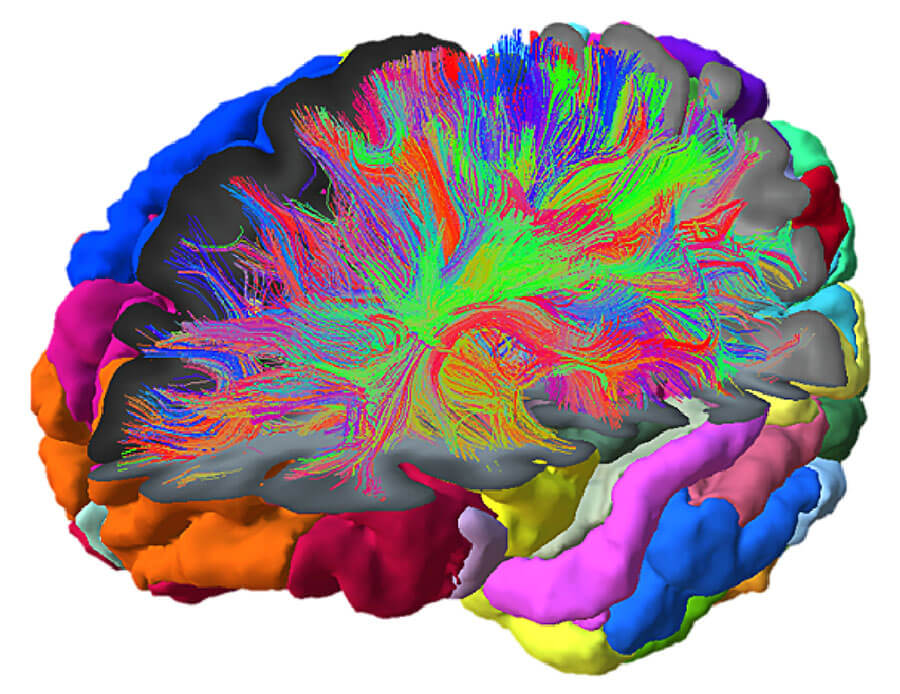

Dans d’autres cas, les jumeaux virtuels pourront aider à identifier une ou plusieurs zones du cerveau à l'origine des crises épileptiques. La chirurgie de l’épilepsie sera alors une option proposée selon différentes procédures qui dépendront de la localisation anatomique de la zone épileptique.

Référence

Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Steinmetz, Jaimie D et al. The Lancet Neurology, Volume 23, Issue 4, 344 - 381